人事のプロがおすすめ!人気の福利厚生ランキング

この記事では、従業員に人気の福利厚生のうち、経営・人事戦略上の優先度を考慮したランキングのご紹介します。

導入事例からサービスの選び方、導入ステップまで、あなたの会社の福利厚生を次のステージへと導くためのヒントを網羅的に解説します。

目次

1 福利厚生がもたらすメリットとは?

福利厚生は、人事戦略において極めて重要な役割を担います。

もちろん、「従業員に喜んでもらいたい」といった純粋な会社の想いから提供されることもありますが、それだけではありません。

ここでは、人事戦略上のメリットとして、福利厚生が従業員側と企業側それぞれにどのような具体的な恩恵をもたらすのか、深く掘り下げていきましょう。

従業員側のメリット

① 経済的な生活の安定

住宅手当や食事補助、財産形成支援は、従業員の可処分所得を増やし、給与以外の実質的な報酬となります。これにより、経済的な不安が解消され、業務に集中することができます。

② 心身の健康とウェルビーイングの向上

ヘルスケアサポート(人間ドック、健康診断など)は、従業員の健康維持・増進に繋がります。健康で充実した状態は、仕事への安定したモチベーションの維持に直結します。

③ 自己成長とキャリア形成の意欲向上

自己啓発支援(資格取得補助、研修制度など)は、従業員のスキルアップとキャリア形成を支援します。従業員は自身の市場価値向上を感じとり、仕事への意欲や学習意欲が高まります。

④ ワークライフバランスの実現

特別休暇(リフレッシュ休暇など)や柔軟な働き方支援(時短勤務、リモートワークなど)などにより、仕事とプライベートの充実が図られることで、従業員のストレスが軽減され、心身のリフレッシュに繋がります。

企業側のメリット

① 採用競争力の向上・優秀な人材獲得

魅力的な福利厚生は、採用市場における企業の差別化要因となります。充実した福利厚生が大きな魅力となり、優秀な人材の母集団形成に貢献します。

② 従業員エンゲージメントと定着率の向上

従業員が企業から大切にされていると感じることにより、エンゲージメントを向上させます。エンゲージメントが高い従業員は、自律的に働き、生産性が高く、離職意向も低い傾向にあります。これにより、離職率の低下、採用コストや教育コストの削減、ノウハウの流出防止といった直接的なメリットが生まれます。

③ 生産性向上と組織の活性化

従業員の健康状態の向上やワークライフバランスの実現は、集中力やモチベーションの向上に直結し、結果的に生産性の向上をもたらします。

また、職場内の雰囲気も良好になり、コミュニケーションの活性化やチームワークの向上にも寄与します。

④ 企業ブランディングと社会的評価の向上

従業員を大切にする企業としての姿勢は、社内外に対して良好な企業イメージを形成します。これは、採用活動だけでなく、顧客や株主、社会全体からの企業ブランディング向上にも繋がります。

メリットまとめ|福利厚生が企業経営に与える影響

従業員側:生活とキャリアの充実

福利厚生は、経済的な安定、健康維持、自己成長、ワークライフバランスの実現といった恩恵を受けます。結果として、仕事への集中力やモチベーション、生産性が向上します。

企業側:企業価値と競争力の向上

これらの従業員メリットが「採用競争力の向上」「優秀な人材獲得」「エンゲージメントと定着率の向上」に直結し、採用コストの削減や生産性向上が見込めます。

また、従業員を大切にする姿勢は企業ブランディングを強化し、社会的評価を高める要因となります。

単に「従業員に人気の福利厚生だから」という視点で福利厚生を選ぶのではなく、企業経営に与える影響を十分に考慮して、優先付けしましょう。

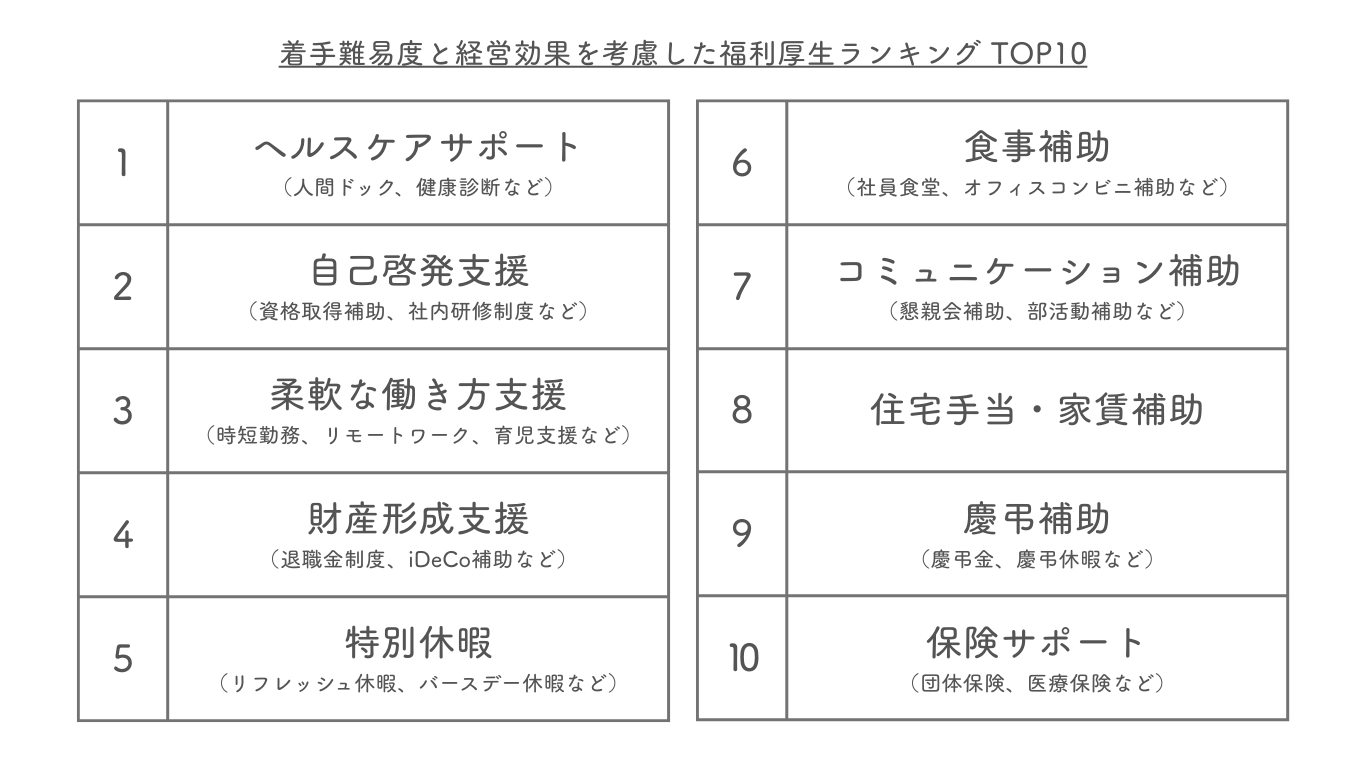

2 人気の福利厚生ランキングTOP10(2025年版)|中小企業のための現実的かつ経営効果の高い施策

「人気の福利厚生」は多くのサイトで紹介されています。しかし、人事担当者の方々は、従業員満足度だけでなく、採用力、定着率、生産性、リスクマネジメント、企業イメージ向上といった経営効果まで見据えていることでしょう。

「今の時代に本当に求められる施策は?」「自社に合った現実的な選択肢は?」

そんな悩みに応えるため、従業員が喜ぶ人気度に加え、特に中小企業が「導入しやすく、高い経営効果を実感できる」ことを重視した福利厚生ランキングを作成しました。貴社の採用力・定着率向上等、経営効果を最大化するヒントを見つけてください。

1位 ヘルスケアサポート(人間ドック、健康診断など)

- 人間ドック補助

- 健康診断補助

- ストレスチェック

- インフルエンザ予防接種

- フィットネスジム補助

断トツの第1位は、ヘルスケアサポートです。その理由は、従業員全員に関わる普遍的な恩恵と、企業への直接的な効果の高さにあります。

中小企業では、一人ひとりの健康が事業に与える影響が大きく、病欠削減や生産性維持、リスクマネジメントに直結します。大規模な設備投資なしに費用を抑えつつ高い経営効果が期待でき、導入ハードルも低いことから、真っ先に手掛けるべきおすすめの福利厚生と言えます。

≪参考≫

下記のサイトでは、中小企業のさまざまな健康経営の取り組み事例を確認することができます。

健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト「ACTION!健康経営」

2位 自己啓発支援(資格取得補助、研修制度など)

- 資格取得・研修費補助

- オンライン学習補助

- 書籍購入費補助

第2位は自己啓発支援です。従業員の成長が企業の競争力に直結するためです。

特にリソースが限られる中小企業では、一人ひとりのスキルアップが事業拡大の原動力になります。比較的小規模な投資で人材価値向上、業務効率化、生産性向上、採用力強化に繋がるため、費用対効果が非常に高い施策です。

≪参考≫

海外でも事業と展開するSansan株式会社では、言語学習を支援する「OCEAN」という制度があります。(Sansan株式会社 ウェブサイト)

3位 柔軟な働き方支援(時短勤務、リモートワーク、育児支援など)

- 時短勤務

- 在宅勤務・リモートワーク

- 育児・介護休暇補助

第3位は柔軟な働き方支援です。その理由は、費用を抑えつつ従業員満足度と定着率に絶大な効果を発揮する点にあります。

特に育児や介護と両立が必要な従業員にとっては非常に人気のある福利厚生で、柔軟な働き方の提供は離職防止の決め手となります。これにより多様な人材の採用力・定着率を向上させ、採用コスト削減にも貢献します。

≪参考≫

サイボウズ株式会社では、独自の条件マッチング制度により、多様な働き方と休み方を可能としています。「100人100通りの働き方」という価値観からさらに昇華させ、チームの生産性まで考慮した制度です。(サイボウズ株式会社 ウェブサイト)

4位 財産形成支援(退職金制度、iDeCo補助など)

- YUKINつみたてDBプラン(選択制退職金制度)

- 企業型確定拠出年金(企業型DC)・iDeCo+

- 社員持株会・ストックオプション

- 財形貯蓄

財産形成支援は、従業員の将来不安を軽減し、長期定着に繋がるものとして、第4位としました。

特に若手や中堅層にとって、経済的な安定は企業選びの重要な要素です。企業は大きなコストをかけずに税制優遇などのメリットを提供でき、従業員の帰属意識向上と安定した組織運営に寄与します。

≪参考≫

株式会社ステラパートナーの提供する「YUKINつみたてDBプラン」は、中小企業や個人経営施設の従業員・役員が加入できる企業年金制度です。従業員には税制優遇や社会保険料負担減少のメリットを提供し、企業側にも法定福利費(会社負担分の社会保険料)の減少効果を受けることができます。

※社会保険料の減少効果とは、選択制退職金導入による副次的効果です。

5位 特別休暇(リフレッシュ休暇、バースデー休暇など)

- リフレッシュ休暇

- バースデー休暇

- ボランティア休暇

特別休暇を第5位としたのは、従業員のモチベーション維持とワークライフバランスの実現に大きく貢献するためです。年次有給休暇とは別にリフレッシュ機会を提供することで、企業は従業員を「大切にしている」というメッセージを伝えられます。休暇の付与だけであれば金銭的な補助を伴わないため、費用負担が少なく導入しやすい点も魅力です。

≪参考≫

金銭的な補助を伴う事例として、クルーズ株式会社では、勤続7年を迎えた社員に5日間の特別休暇と15万円の旅行代金をプレゼントする制度「ルーラ制度」があります。(クルーズ株式会社 ウェブサイト)

6位 食事補助(社員食堂、オフィスコンビニ補助など)

- 社員食堂

- ランチチケット

- オフィスコンビニ

日々の食事にかかる費用は従業員にとって身近で分かりやすいものです。食事補助は、少額でも継続的な経済的支援が日常的な満足度を高める人気の福利厚生であるため、第6位としました。

社員食堂のような大規模な投資ではなくとも、費用対効果の高い食事補助は多くあります。健康的な食事提供は間接的な生産性向上にも繋がります。

≪参考≫

GMOインターネットグループ株式会社では、「シナジーカフェ GMO Yours」というコミュニケーションスペースを設け、24時間365日食事を無料提供しています。中小企業にとっては現実的なものではないかもしれませんが、それだけ価値のある福利厚生と捉え、その一部でも取り入れてみると良いでしょう。(GMOインターネットグループ株式会社 ウェブサイト)

7位 コミュニケーション補助(懇親会補助、部活動補助など)

- 懇親会費補助

- 部活動・サークル活動費補助

- 社内イベント補助

中小企業では従業員間の距離が近く、社内コミュニケーションの質が組織の活力に直結するため、コミュニケーション補助を第7位としました。

少額の予算で部署を超えた交流を促し、良好な人間関係と企業文化を醸成。チームワーク強化による生産性向上にも寄与します。

≪参考≫

株式会社ゼネラルリンクでは、日々の仕事時間の中で、クリエイティブな思考を育む工夫が施されています。各部屋ごとに雰囲気ががらりと変わるMTGルーム。1フロアをダイナミックに使った社内Bar。気分も議論も弾み、部署や役職の垣根を越えた、活発なコミュニケーションにつながります。(株式会社ゼネラルリンク ウェブサイト)

8位 住宅手当・家賃補助

- 住宅手当

- 引っ越し費用補助

- 借り上げ社宅制度

住宅手当・家賃補助は、従業員にとって大変人気で、大きな魅力であることは間違いありません。ただし、中小企業にとっては費用負担が非常に大きく、着手難易度が高いため、第8位としました。

しかし、その効果は絶大で、特に若手や都市部への転職者に対する採用競争力を飛躍的に向上させ、定着率向上に繋がります。

9位 慶弔支援(慶弔金、休暇など)

- 結婚・出産祝い金

- 弔慰金

- 慶弔休暇

第9位は慶弔支援です。従業員の人生の節目に企業が寄り添うことで、従業員の企業への信頼感や帰属意識を大きく高めることができます。提供する金銭的な補助や休暇は一時的なものですが、従業員の心情に深く響き、長期定着に間接的に貢献します。

10位 保険サポート(団体保険、医療保険など)

- 団体定期保険

- 団体医療保険

- GLTD(長期障害所得補償保険)

第10位は保険サポートとしました。団体加入により、従業員は個人で加入するよりも割安な保険料で手厚い保障を受けられます。万一の病気や事故の際に、従業員やその家族の経済的な不安を軽減し、安心感を提供できます。

3 人気の福利厚生を導入している企業事例

freee株式会社

freee株式会社は、クラウド会計・人事労務ソフトなどを開発・提供している企業です。

社員の成長、柔軟な働き方、コミュニケーションを重視した福利厚生が特徴的で、以下のような制度があります。

≪成長支援関連≫

・書籍費freeeとツバメ図書館

業務に関連する書籍を一人月3冊まで購入可能。読んだ後の本は、社内の図書館であるツバメ図書館に返却。図書館の本は、自由に読むことができる。

・ジブングロースハッカー

業務やキャリアビジョンに近づくための学び・費用を会社が5万円/年の上限で負担。自分自身のキャリアビジョン(グロースビジョン)の実現に向けた、自律的な変化や成長が目的。

≪コミュニケーション促進関連≫

・shall we lunch?(ランチ補助)

チームや業務に関係なく、同僚とランチができる。Uber EATSを上限1000円まで会社が補助。

・チーム交際費

チームビルディング目的でのチーム交際費を会社が一部負担。

・オフカツ

部活よりもゆるい、ゆるふわコミュニティ。

≪柔軟な働き方・環境整備関連≫

・住宅手当

・借上社宅

・家事代行補助、ベビーシッター利用補助

・産休育休明けの職場復帰サポート制度(認可保育園差分補助)

・ドリンクfreee

・リフレッシュ休暇

これらの手厚い福利厚生によって、優秀な人材を獲得し、生産性を高め、企業文化と企業ブランディングの好循環を生み出していると言えます。

参考リンク:freee株式会社 採用サイト 職場環境と制度

株式会社ゼネラルリンク

株式会社ゼネラルリンクは、「1000年続く社会機関を創る」をビジョンに掲げ、Webメディアや広告事業などを展開する約200名規模のIT企業です。生活支援、成長、リフレッシュ、社内交流に重点を置いた福利厚生が設けられています。

≪社内環境≫

・徹底的にこだわり抜いたオフィスデザイン、オフィス内BAR

・保養施設(GL teracce)

≪成長支援≫

・G-up制度

業務のスキルアップやキャリアアップを支援する制度です。年間一人当たり15万円の予算で、業務に関わる資格取得や外部セミナーなどの費用を全面的にバックアップします。

・オンライン英会話

常駐の英会話講師が希望者へオンラインでの英会話レッスンを行います。1on1でのレッスンのため、個人のレベルにあった英会話力が身につきながら、実践的な英語力も習得可能。

≪手当・生活支援≫

・住宅手当

・家族手当

・働くママ手当

・慶事祝い金、弔辞見舞金

・リフレッシュ休暇

これらの福利厚生は、優秀な人材の獲得・定着に貢献し、従業員エンゲージメントと生産性を向上させます。また、活発な社内交流を通じて強固な企業文化を醸成し、企業ブランド価値の向上にも繋がっていると予想されます。

参考リンク:株式会社ゼネラルリンク ウェブサイト

4 中小企業におすすめの福利厚生サービス

【特におすすめ!】YUKINつみたてDBプラン(選択制退職金)|株式会社ステラパートナー

「YUKINつみたてDBプラン」は、中小企業や個人事業主(個人経営施設の従業員向け)に人気のある、新しい選択制退職金制度です。従業員が自身のライフプランに合わせて「退職金」と「給与」を選択できる柔軟な設計で、企業と従業員双方に大きなメリットをもたらします。

≪「YUKINつみたてDBプラン」が選ばれる5つの理由≫

・従業員1名から加入できる企業年金制度

従来の退職金制度は、導入に一定規模以上の従業員が必要な場合も少なくありませんでした。

しかし、「YUKINつみたてDBプラン」は、従業員1名からでも導入可能なため、創業間もない企業様や小規模な企業様、個人経営の施設やお店でも、手軽に福利厚生を充実させることができます。

・一人ひとりのライフプランに対応できる柔軟性

このプランの大きな特徴は、事業主が拠出する掛金を、従業員が退職金として積み立てるか、そのまま給与として受け取るかを選択できる点です。

これにより、結婚や子育て、住宅購入といった個々のライフイベントや将来設計に合わせて、柔軟な資産形成が可能になります。

・従業員の税負担・社会保険料負担の軽減効果

従業員が退職金として積み立てる掛金は、給与所得とはみなされず、所得税・住民税の課税対象外です。また、社会保険料の算定対象外となるため、従業員が負担する社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料など)も軽減され、結果として手取り収入が増える可能性があります。

・企業のコスト負担軽減

「YUKINつみたてDBプラン」は、「選択制」の仕組みにより、企業が拠出する掛金は従業員の給与から捻出されるため、新たなキャッシュアウト負担は発生しません。

さらに、従業員の選択した掛金分は社会保険料の算定対象外となるため、結果として、企業の社会保険料負担も減少することになります。

・導入・運用がシンプルで手間がかからない

株式会社ステラパートナーが、制度設計から導入支援、従業員への説明会、そして日々の運用サポートまでを一貫して行います。複雑な手続きは専門家にお任せいただけるため、担当者様の負担を大幅に軽減し、本業に集中いただける環境を提供します。

※社会保険料負担の減少とは、「選択制」退職金制度導入により、副次的に発生する効果です。

- ・個人経営の施設、お店で働く従業員のために福利厚生を導入したい

- ・退職金制度を導入したいが、コストがネックになっている

- ・福利厚生を充実させて採用力を強化したい

- ・従業員の定着率を高めたい

- ・従業員の資産形成を支援したい

【企業の独自性を追求】ポイント型福利厚生サービス|株式会社ステラパートナー

株式会社ステラパートナーは、ポイント型の福利厚生サービスも展開しています。

企業オリジナルポイントを作成し、従業員間のコミュニケーションや、会社からのちょっとしたインセンティブなど、会社と従業員をつなぐ福利厚生を構築できます。

≪ポイント型福利厚生「CAFE POINT SERVICE」の効果≫

・エンゲージメントの向上

会社の理念を社員と共感・共有する仕組みを構築。多面的評価制度による、新たな評価制度で社員の頑張りを可視化します。

・福利厚生の費用対効果向上

インセンティブ型の福利厚生へ再構築。福利厚生を1つのプラットフォームへ集約します。

・人件費の効率活用

賃金制度、賞与制度を見直すことで、人件費を再配分します。また、様々な制度改廃時の受け皿としても活用可能です。

- ・会社のカラーを活かした福利厚生施策を展開したい

- ・従業員のやる気を「ワクワク施策」によって後押ししたい

- ・人件費の見直し、その他人事課題の解決へ着手したい

【国内最大級の福利厚生サービス】ベネフィット・ステーション|株式会社ベネフィット・ワン

株式会社ベネフィット・ワンが提供する「ベネフィット・ステーション」は、従業員とそのご家族が多様な優待サービスを利用できる、国内最大級の福利厚生アウトソーシングサービスです。

≪ベネフィット・ステーションの特徴≫

「ベネフィット・ステーション」は、旅行、レジャー、グルメ、育児、健康など、140万件以上の幅広いサービスを優待価格で利用できる点が最大の魅力です。従業員だけでなくご家族も利用できることも人気の秘訣です。

また、多様なサービスをパッケージで提供することで、低コストで充実した福利厚生を実現し、その企画から運用・管理までをベネフィット・ワンに任せられるため、企業の負担も大幅に削減できます。

≪導入による効果・メリット≫

・従業員のモチベーションUPと定着率向上

魅力的な福利厚生は、従業員の満足度と会社へのエンゲージメントを高めます。結果として、従業員が長く働きたいと感じ、離職率の低下に繋がります。

・優秀な人材の獲得に貢献

他社との差別化を図れる充実した福利厚生は、採用活動での強力なアピールポイントに。優秀な人材を引き寄せる磁石となります。

・費用対効果の高い福利厚生を実現

低コストで多様な福利厚生を提供できるため、費用対効果は抜群。予算を気にせず、従業員満足度の高い環境を実現できます。

- ・従業員にもっと喜んでもらいたい

- ・採用活動で他社と差をつけたい

- ・福利厚生の運用を楽にしたい

- ・少ない予算で福利厚生を導入したい

参考リンク:ベネフィット・ステーション|株式会社ベネフィット・ワン

【置き型社食サービス】オフィスおかん|株式会社OKAN

株式会社OKANが提供する「オフィスおかん」は、オフィスに健康的な惣菜やご飯を常備できる、置き型社食サービスとして、高い人気を集めています。

≪オフィスおかんの特徴≫

「オフィスおかん」は、オフィスの一角に冷蔵庫と専用ラックを設置するだけで、栄養バランスの取れたお惣菜やご飯を低価格で提供できる点が最大の魅力です。従業員は1品100円〜という手軽な価格ですが、日替わりや季節限定のメニューも豊富で、いつでも温かい食事を摂ることができます。

また、導入や運用は専門スタッフがサポートするため、企業の担当者の手間はほとんどかかりません。

≪導入による効果・メリット≫

・従業員の健康増進と生産性向上

手軽に健康的な食事が摂れることで、従業員の食生活が改善され、集中力や生産性の向上に繋がります。ランチ難民の解消や、外食費の負担軽減にも貢献します。

・社内コミュニケーションの活性化

従業員が同じ場所で食事をすることで、部署や役職を超えた自然なコミュニケーションが生まれます。休憩時間の会話が活性化し、チームワークの向上にも寄与します。

・採用力、定着率の強化

従業員の健康を気遣う企業姿勢は、採用活動における強力なアピールポイントとなります。従業員の満足度が高まることで、離職率の低下にも繋がります。

- ・従業員の健康をサポートしたい

- ・社内コミュニケーションを活性化したい

- ・福利厚生を充実させて採用力を高めたい

- ・従業員のランチ代の負担を減らしたい

参考リンク:オフィスおかん|株式会社\OKAN

5 福利厚生サービスの選び方

福利厚生サービスを選ぶ際は、自社の状況と従業員のニーズに合致しているかが最も重要です。以下の3つの視点から、最適なサービスを選定しましょう。

企業規模や導入コストに応じた選び方

福利厚生は、企業の規模によって選択肢や導入難易度が大きく異なります。

中小企業は、大企業のような大規模な福利厚生施設を持つことは現実的ではありません。そのため、福利厚生の人気度以外にも、費用対効果が高く、初期投資や運用コストを抑えられるサービスを選ぶことが重要です。 具体的には、以下のような福利厚生サービスを検討すると良いでしょう。

- ・従業員数に応じて料金が変動するアウトソーシング型サービス

- ・設置型の簡易なサービス(例:オフィスおかん)

- ・税制優遇が受けられる制度(例:選択制退職金)

従業員属性に合った福利厚生の設計

従業員の年代、性別、ライフステージ(独身、子育て中、介護中など)、働き方(オフィス勤務、リモートワークなど)は様々です。全員に一律の福利厚生では、満足度が低い可能性があります。

- ・幅広いニーズに対応できるパッケージ型サービス(例:ベネフィット・ステーション、WELBOX)は、多様な従業員が各自の好みに合わせて利用できるため、満足度が高まります。

- ・特定の層に特化したニーズ(例:育児支援、自己啓発支援)が強い場合は、その分野に特化したサービスを検討するのも有効です。 従業員アンケートやヒアリングを通じて、「従業員が本当に求めているもの」を把握することが、福利厚生設計の出発点となります。

オリジナリティと運用のしやすさ

企業の文化や理念を反映したオリジナリティのある福利厚生は、他社との差別化に繋がり、採用力向上にも貢献します。例えば、自社の商品やサービスを従業員割引で提供したり、社内イベントを充実させたりすることも有効です。

ただし、どんなに魅力的な制度でも、運用の手間がかかるものは継続が困難になります。

- ・アウトソーシングサービスを活用して運用負荷を軽減する。

- ・社内制度であれば、担当者の負担を最小限に抑える仕組みを構築する

6 福利厚生の導入ステップと注意点

福利厚生の導入は、計画的に進めることでその効果を最大化できます。

STEP1 現状の福利厚生の見直し

まずは、現在導入している福利厚生制度がある場合、その効果、従業員の利用状況、コストなどを詳細に分析します。形骸化している制度や、コストばかりかかっているにも関わらず利用率が低い制度がないか、客観的に評価しましょう。

STEP2 従業員のニーズ調査

新しい福利厚生を導入する際は、必ず従業員のニーズを把握するための調査を行いましょう。アンケート、ヒアリング、グループインタビューなどを通じて、表面上な人気度だけでなく、従業員が「本質的に求めているもの」を具体的に洗い出すことが成功の鍵となります。導入後の利用促進にも繋がります。

STEP3 導入計画の策定と実施

ニーズ調査の結果に基づき、具体的な導入計画を策定します。サービス選定、予算確保、導入スケジュール、そして従業員への効果的な告知方法などを明確にしましょう。導入後は、説明会開催やQ&Aの設置など、従業員がスムーズに利用開始できるようサポート体制を整えることが重要です。

STEP4 効果測定と継続的な改善

福利厚生は導入して終わりではありません。定期的に利用状況や従業員満足度を測定し、その効果を検証することが重要です。アンケートやヒアリングを再度実施し、改善点や新たなニーズがないかを確認しながら、制度を継続的に見直し、最適化していく姿勢が求められます。これにより、常に時代の変化や従業員のニーズに合った、効果的な福利厚生を提供し続けることができます。

7 まとめ|従業員満足度向上と企業成長のために

福利厚生の充実がもたらすメリット

福利厚生の充実は、単なる従業員への「サービス」を超え、企業の持続的な成長に不可欠な「戦略的投資」となります。

従業員側の経済的安定、健康増進、自己成長、ワークライフバランスの実現といったメリットは、直接的に企業側の採用競争力向上、優秀な人材の獲得、従業員エンゲージメントと定着率の向上、生産性向上、そして企業ブランディングの強化へと繋がります。

今後のトレンドと企業の対応

現代社会の多様な働き方やライフスタイルに対応するため、福利厚生は画一的なものから、従業員一人ひとりのニーズに合わせた柔軟な制度へと変化しています。選択制福利厚生(カフェテリアプラン)、健康経営を意識したヘルスケアサポート、柔軟な働き方支援などは今後も重要なトレンドとなるでしょう。

中小企業においても、これらのトレンドを捉え、自社の状況と従業員のニーズに合った福利厚生を戦略的に導入・運用することで、企業の競争力を高め、従業員が「ここで働き続けたい」と思える魅力的な職場環境を築くことが可能です。

よくあるご質問

-

福利厚生を充実させるメリットは何ですか?

福利厚生の充実は、従業員にとっては経済的安定、健康維持、自己成長、ワークライフバランスの向上に繋がります。企業にとっては、優秀な人材の獲得、定着率向上、生産性向上、企業イメージアップといったメリットがあります。

-

中小企業におすすめの人気の福利厚生は何ですか?

中小企業には、導入しやすく効果が高いものがおすすめです。特に、ヘルスケアサポート(健康診断など)、自己啓発支援(資格取得補助)、柔軟な働き方支援(リモートワーク、育児支援)が人気で、経営効果も高いとされています。

-

財産形成支援の福利厚生にはどんなものがありますか?

財産形成支援には、退職金制度やiDeCo補助などがあります。特に「YUKINつみたてDBプラン」のような制度は、従業員が給与の一部を退職金として積み立てるか選べ、税金や社会保険料の負担軽減効果が企業・従業員双方に期待できます。

-

福利厚生サービスを選ぶ際のポイントは何ですか?

サービス選びでは、企業の規模とコスト(中小企業は費用対効果を重視)、従業員のニーズ(多様なニーズに対応できるか)、そしてオリジナリティと運用のしやすさが重要です。従業員アンケートでニーズを把握し、運用がシンプルなサービスを選びましょう。

-

福利厚生を導入する際の手順と注意点は?

導入は計画的に進めます。まず、既存制度の見直しと従業員のニーズ調査を行い、その上で導入計画を策定・実行します。導入後も、利用状況や満足度を測り、継続的に改善していくことが大切です。